FfL, Tag 2: Ein Liebesbrief an Robin Williams

Wie es ist, einen Helden zu verlieren und trotzdem irgendwie zu gewinnen - ein Vortrag über Suizidalität von Zoe Star Rühle

Am 11. August 2014 war es unfassbar warm. Ich war 17 Jahre alt und verbrachte die Ferien bei meinen Großeltern in dem winzigen Zimmer unterm Dach, das auch mein Vater als Teenager bewohnt hatte, umringt von bräunlichem 70er-Mobiliar und Postern der DDR-Fußballnationalmannschaft. Ich kann mich noch erinnern, dass ich wie mit einem Schlag von den hellen Sonnenstrahlen geweckt wurde, die es durch die Jalousien schafften. Verpennt knipste ich den uralten Röhrenfernseher an, um auf N-TV die Uhrzeit zu erhaschen – und wurde schlagartig hellwach. Auf dem flackernden Bild erschien ein mir bekanntes Gesicht, und eine Banderole verkündete so etwas wie „Hollywoodstar Robin Williams im Alter von 63 Jahren gestorben – Polizei geht von Suizid aus“.

Ich war schockiert. Nicht, weil ich Williams den Freitod nicht zugetraut hätte, über seinen langjährigen Kampf mit Depressionen und Alkoholsucht hatte ich gewusst - sondern weil ich nie davon ausgegangen war, dass ihn diese Dinge einmal erwischen würden. Ich verehrte ihn, und über die nächsten Stunden, Tage und Wochen hinweg wurde offenbar, wie vielen Millionen Menschen es genau so ging. Nicht wenige waren mit seinen Rollen großgeworden, sei es mit dem außerirdischen Mork, Mr. Keating in Der Club der toten Dichter, als Genie in Disneys Aladdin, Flubber, Jumanji – die Liste könnte niemals enden. Kurz nach seinem Tod wurde auch stark rezipiert, wie unglaublich gut Williams in dramatischen Rollen war: Zeit des Erwachens, Jakob der Lügner, König der Fischer– auch hier würde ich mit dem Aufzählen kaum hinterherkommen. Selbst weniger bekannte Projekte wie One Hour Photo oder Father of the Yearbekamen neue Aufmerksamkeit. Vor allem schienen so viele, auch sonst Kinoferne, persönlich betroffen, dass Hollywoods amtierender Funny Man sich auf diesem Wege entschieden hatte, die Bühne zu verlassen.

Sein Co-Star Mara Wilson, die als Kind mit ihm Mrs Doubtfire gedreht hatte, fasste das in einem Blogartikel mit einem Zitat aus dem Film zusammen: „We’re all his goddamn kids, too!“. Irgendwie war Robin Williams der lustige Onkel, dessen oft leicht verklärt-emotionale Filme stets einen Wohlfühleffekt hatten und Vertrautheit erzeugten.

An jenem Morgen dominierte zumindest am Frühstückstisch meiner Familie Williams Suizid das Gespräch. Selbst mein Opa, Gott habe ihn selig, sonst zwei Meter geballte Verschwiegenheit, murmelte in seinen Kaffee: „Nu joa, des hört ma ja immer wiedscha, dess die Komiger alle Debressionn ham“. Auch diese Meinung hörte ich in Folge öfter, was erst verebbte, als offenbar wurde, dass Williams an einer seltenen degenerativen Krankheit gelitten hatte, wegen der er sich eigentlich umgebracht hatte. Weil er langsam, bei vollem Bewusstsein, den Verstand verlor. Und er hatte kaum jemandem davon erzählt, hatte all seinen Schmerz bei sich behalten, nachdem er vier Jahrzehnte sein Publikum zum lachen gebracht und berührt hatte.

Am 11. August 2014 haderte auch ich mit einem Geheimnis, das ich niemandem erzählt hatte: Im Winter zuvor hatte auch ich versucht, mir das Leben zu nehmen. Ich hatte viele Gründe – schließlich war ich ein dickliches, unpopuläres Mädchen, das auf dem Schulhof immer alleine rumstand und sich vorm Sportunterricht vor Angst im Schulklo übergab. Aber Fakt ist, dass mich Depressionen begleiten wie ein fetter Ledermantel, der mich an manchen Tagen fast erstickt, seit ich denken kann. Psychische Krankheiten werden in meiner Familie vererbt – geredet wird bis heute nicht oft darüber. Das hat so etwas Urdeutsches: Bloß nicht jammern, bloß keine Beschwerden, bloß keine Schwäche.

Nach meinem gescheiterten Suizidversuch hatte ich einige Monate in einer Art Limbo verbracht, in der ich nicht so recht wusste, was ich mit der Situation anfangen sollte. Keiner hatte etwas mitbekommen, deshalb ging dieses Leben, das ich nicht wollte, irgendwie weiter. Ich hatte irgendwo gelesen, dass die meisten Menschen, die einmal versuchen, sich umzubringen, das oft wieder tun, und mit jedem Versuch steigt die Erfolgsquote. Ich nahm an, dass das bei mir auch so laufen würde, dass ich einfach an meiner Methode feilen musste. Ich nahm an, dass ich keine 18 Jahre alt werden würde.

Robin Williams Tod rief in mir zum ersten Mal die Frage auf, ob ich mich wirklich damit zufrieden geben wollte. Denn all die Liebe, die aus der Trauer um ihn zeugte, all die guten Taten, von denen man in der Folge lesen konnte – dieser Mann hatte, jenseits von seinem schauspielerischen Werk, so viel Gutes hinterlassen.

Woran würden sich die Leute bei mir erinnern? Ich möchte an dieser Stelle nicht über das kranke Kind herziehen, das ich einmal war, aber es ist so: Ich war schon eine ziemlich unerträgliche Pissnelke. An Depressionen zu leiden macht selten einen angenehmeren Menschen aus einem, und ich war verschlossen, launig und hatte schon so sehr mit der Welt abgeschlossen, dass ich in jede ausgestreckte Hand spuckte. Heute, mit 27, möchte ich mein damaliges Ich in den Arm nehmen. Damals wurde mir klar, dass ich zumindest einmal versuchen musste, auch nur annähernd etwas zu schaffen, das Williams positivem Nachlass das Wasser reichen konnte. Am Ende der Ferien offenbarte ich meinem Vater auf einer langen Autofahrt, dass ich in Therapie gehen wolle. Es war ein hochunangenehmes Gespräch, mit vielen Kilometern Redepausen und einer merkbaren Ratlosigkeit seinerseits. Wie viele Angehörige wusste mein Vater nicht, wo er all seine Liebe für mich hinpacken konnte, damit das heile wurde, was anscheinend kaputt war.

Ich ging zur Therapie, die ich als unfreiwillig komisch empfand, weil ich mit Spielfiguren meine Familie nachstellen sollte und so viele innere Rückzugsorte malen musste, bis mein innerer Rückzugsort jeder Ort wurde, an dem ich keine inneren Rückzugsorte malen musste. In der Kleinstadt, aus der ich stammte, gab es genau eine Psychologin, und die war auf deutlich jüngere Kinder spezialisiert. So ist das oft mit Therapeut:innen – bemüht sind sicher die meisten, aber man muss nehmen, was man kriegt, nicht, was wirklich zu den eigenen Bedürfnissen passt. Nichtsdestotrotz machten wir schleppende Fortschritte, und nach dem Abitur galt ich als austherapiert und bereit, das Erwachsenenleben anzugehen.

Gerne würde ich das als Erfolgsstory verkaufen und hier enden, betonen, dass Robin Williams mir das Leben gerettet hat. Das wär schön rund. Aber tatsächlich hat Williams mein Leben ganze zwei Mal gerettet, denn mit 20 versuchte ich noch einmal, mich umzubringen – weil ich mein erstes Studium abgebrochen hatte und annahm, dass ich diese Schande nicht überleben könnte. Wenn Sie heute hier sitzen und gerade angefangen haben zu studieren, lassen Sie mich Ihnen an dieser Stelle eine Sache mitgeben: Es ist scheißegal, ob sie im ersten Anlauf die richtige Entscheidung getroffen haben, was Ihre Ausbildung anbelangt. Ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, aber die meisten Entscheidungen unter 25 Jahren taugen nichts. Ich habe mit 19 entschieden, ein Jahr lang jeden Tag schwarzen Lippenstift zu tragen und mich ausschließlich von Yoguretten zu ernähren. Genießen Sie gefälligst die beschissenen Entscheidungen, die Sie auf Ihre unterentwickelten Frontallappen schieben können.

Wie dem auch sei, erneut kam mir Robin Williams aus dem Grab zu Hilfe. Nächtelang wanderte ich nachts umher, weil ich nicht schlafen konnte in meiner selbstmörderischen Grübelei. Als ich dann einmal zuhause blieb, entschloss ich mich, die Nacht zu vertreiben, indem ich mir alle seiner Comedyprogramme anschaute. Gott weiß, warum, aber es hat mich gerettet.

Viele Leute wissen heute gar nicht mehr, wie unfassbar lustig dieser Mann auf einer Bühne war, meistens nur ausgerüstet mit einem Mikrofon, einem grellen Hemd, einer Wasserflasche und seiner frenetischen Energie. Irgendwo zwischen Oralsexpantomime, Papstwitzen und den schamlosen Rekonstruktionen seiner schlimmsten Suffnächte musste ich anfangen, vor lachen zu weinen. Das Leben ist ein Auf und Ab seitdem, aber ich bin noch hier, und so manches Mal habe ich dafür auf einen Film oder ein Programm von Robin Williams zurückgegriffen.

Warum erzähle ich Ihnen das alles, wenn wir auch einfach unkommentiert den wunderschönen Film Good Will Hunting anschauen könnten? Geltungssucht ist eine einfache Antwort, und ganz frei davon mache ich mich nicht, aber ganz ehrlich – das hier ist nicht angenehm. Nichts davon wollte ich gerne so vielen Fremden erzählen. Vor allem ist mir klar, dass ich meiner Familie, meinen wundervollen Eltern und meinem Bruder, damit wehtue. Etwas zu wissen, ist eine Sache, aber auf öffentlicher Ebene ausgebreitet zu bekommen, wie man einen geliebten Menschen fast verloren hätte – das wollte ich ihnen eigentlich nie zumuten. Aber von dem Moment an, ab dem klar war, dass das KiK dieses Festival veranstalten würde, war mir klar, dass jemand hier vorne stehen muss, der betroffen ist. Der Suizid nicht nur als nüchternen Fakt, sondern als Teil seines Lebens erzählen kann. Und ich wollte nicht das traurigste Casting aller Zeiten veranstalten und jemanden suchen, der oder die gewillt ist, sein oder ihr Leid den Massen darzubieten. So etwas verlange ich höchstens mir selbst ab.

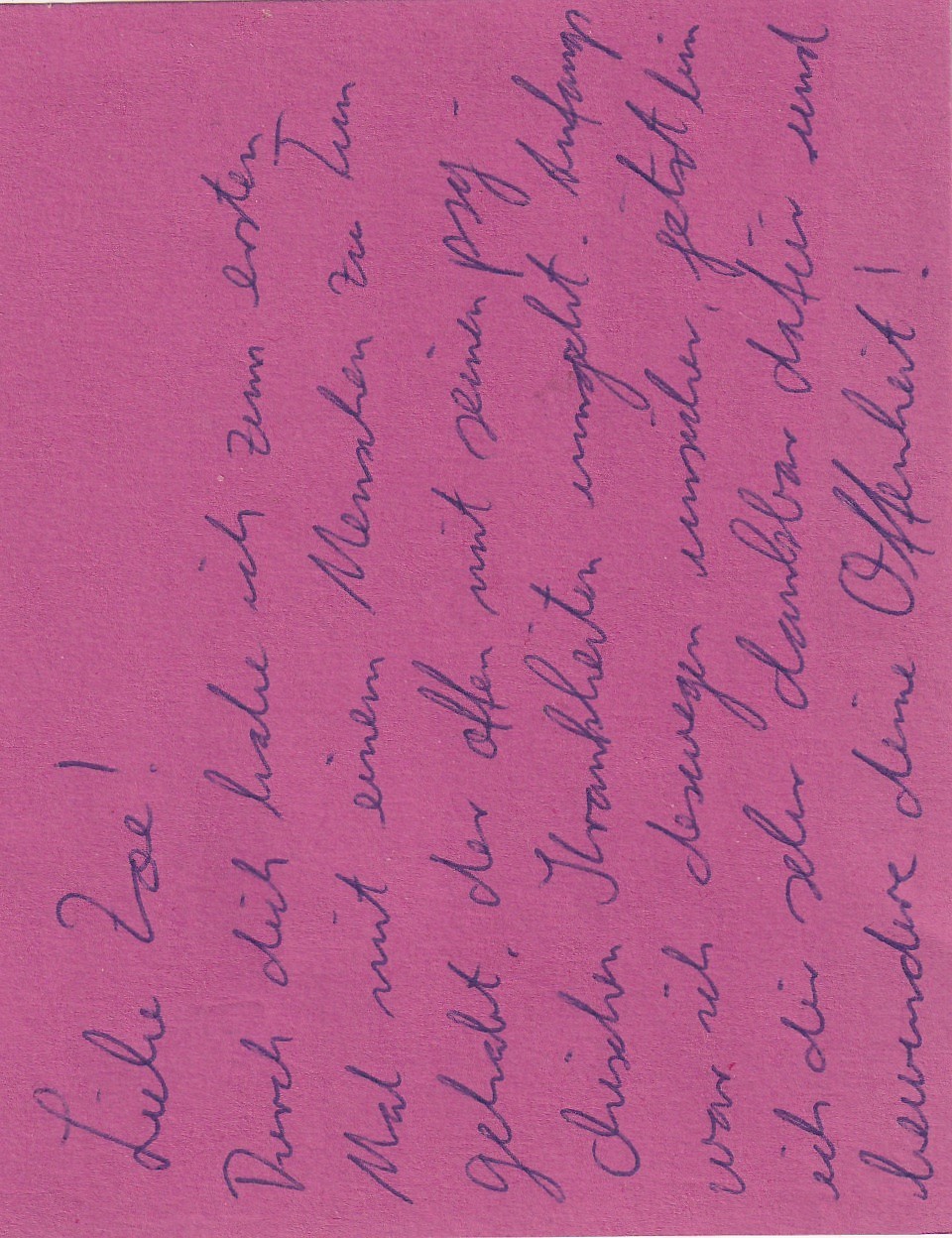

Den zweiten Grund habe ich Ihnen hier mitgebracht. Das ist eine kleine Notiz, die ich von einer Person bekommen habe, mit der ich mich vor ein paar Jahren ehrenamtlich an Schulen engagiert habe. Ich lese Ihnen das mal vor:

„Liebe Zoe!

Durch dich habe ich zum ersten Mal mit einem Menschen zu tun gehabt, der offen mit seinen psychischen Krankheiten umgeht. Anfangs war ich deswegen unsicher, jetzt bin ich sehr dankbar dafür und bewundere deine Offenheit!“

Man mag es kaum glauben, aber auch das soll mir nicht selbst schmeicheln. Ich war damals eher sehr erschrocken, dass jemand, mit dem ich zusammenarbeite, diese Vorbehalte hatte. Aber ich kann’s verstehen. Wir leben in einem Zeitalter, in dem tagtätlich ein Dauerrauschen im Fernsehen läuft aus Amokläufen und Attentaten, und wenn’s nicht die Extremisten waren, waren’s die Psychos. Was was ist wird meist nach Hautfarbe und Religion entschieden. Es hat sich in den letzten Jahren einiges getan und Sie werden vielleicht, wenn sie nicht gar selbst betroffen sind, die ein oder andere Person kennen, die auch depressiv ist. Aber Suizid ist immer noch mit einem solchen Tabu belegt, dass die wenigsten, die’s versucht haben, Ihnen das morgens im Büro an der Kaffeemaschine preisgeben.

Wir können als Gesellschaft noch so aufgeschlossen sein, unsere Arbeitswelt ist aufs Funktionieren ausgelegt, nicht auf psychische Krankheiten, die kein Verfallsdatum haben. Damit, dass ich hier stehe und mich oute, kann ich mir permanent Karriereoptionen ruinieren. Mir macht das nicht so viel aus, ich bin Geisteswissenschaftlerin. mit meinem Philosophiestudium habe ich mich offensichtlich gegen kapitalistische Karrieregeilheit entschieden – aber viele andere Betroffene haben diesen Luxus nicht. Die haben Angst um Ihre Existenz, um die wenigen Alltagsstrukturen, die sie noch haben.

Einige von Ihnen sind vielleicht heute Abend hier, weil Sie herausfinden möchten, wie Sie helfen können. Dazu habe ich drei Hinweise für Sie. Nummer eins, solidarisieren Sie sich mit Arbeitskolleg:innen. Weisen Sie andere zurecht, wenn über Agneta aus der Buchhaltung hergezogen wird, die schon wieder krankgeschrieben ist. Engagieren Sie sich in Ihrer Gewerkschaft für ein humanes Arbeitsrecht, das es Leuten ermöglicht, sich auszukurieren, ohne sich verstecken zu müssen.

Zweitens: Schauen Sie, wo Sie beim Wählen Ihr Kreuz hinsetzen. Was meinen ersten Suizidversuch wesentlich beeinflusste, war der Umstand, dass ich bisexuell bin. Das wirkt im Nachhinein leicht lächerlich, weil ich da heute sehr glücklich drüber bin. Aber als Teenagerin in den späten 2000ern, die täglich in der Schule erlebte, durch welche Hölle die gingen, die der Homosexualität auch nur verdächtigt wurden – damals dachte ich wirklich, dass meine Sexualität immer das Erste und Schlechteste wäre, was man an mir sehen würde. So eine Zukunft will niemand, weshalb es einfach war, mir selbst einzureden, ich hätte keine. Und so geht es unglaublich vielen Menschen, die sich in Behandlung begeben; Die haben nicht unbedingt einen Mangel an Dopamin, aber einen Überschuss an Diskriminierung, auf den sie verständlicherweise deprimiert reagieren. Und das heißt für Sie an der Wahlurne

Die AfD betreibt eine menschenverachtende Politik, in der alle, die selbst oder deren Eltern und Großeltern nicht von hier sind, unter Generalverdacht gestellt werden, in der schamlos transphobe und queerfeindliche Panikmache betrieben wird, die ein behinderten-ungerechtes Bildungssystem herbeiwünscht und den Euthanasiebegriff verherrlicht und die sich die Sorgen des kleinen Mannes auf die Fahnen geschrieben hat, aber eine Finanzpolitik verfolgt, die genau diese Sorgen schafft – so eine Partei ist mit mentaler Gesundheitsfürsorge in etwa so vereinbar wie Elton John mit dezenter Mode. Das ist natürlich primär meine persönliche Meinung, nicht die des Kinos im Kasten. Nur so viel: Wir freuen uns immer über Besuch von Filmfans, egal, wo deren Wurzeln liegen, was die in der Hose haben oder von wem sie’s anfassen lassen und ob da irgendwo noch ein Rollstuhl dabei ist. Wir akzeptieren sogar Christopher-Nolan-Fans bei uns. Aber Faschist:innen – die wollen wir nicht in unserem Saal, und wenn Sie wirklich etwas auf Depressive und ihre Rechte geben, wollen Sie die auch nicht in Ihrem Land- oder Bundestag.

Drittens – manchmal hilft wirklich nur kaltes, hartes Geld.

Viele von Ihnen werden den Stand unserer Freund:innen der Deutschen DepressionsLiga draußen an der Bar gesehen haben, einige von Ihnen haben vielleicht schon einige Worte mit Herrn Vorthmann gewechselt. Dieser Verein betreibt Projekte und Aufklärung, die überlebensnotwendig für uns Depressive ist, die aber auch nicht billig sind. Deshalb mein Appell an Sie: Investieren Sie das Geld, das Sie an Kinotickets gespart haben, dorthin. Sorgen Sie dafür, dass Herr Vorthmann die Spendenbox kaum hier wegtragen kann, weil die so randvoll mit Geld ist. Wir wollen, dass dieses Festival der Deutschen DepressionsLiga wirklich nachhaltig weiterhilft – damit Betroffene und jene, die sie lieben und um sie zittern, weiter offene Ohren und Ressourcen vorfinden.

Meine letzten Bemerkungen – und dann sind Sie mich los und können Matt Damons Mittelscheitel fixieren, versprochen – gilt meinen Leidensgenoss:innen.

Meine letzte richtig schlimme suizidale Phase war im März diesen Jahres. Ich hab tagelang hin- und herüberlegt, wo ich mich nun am besten umbringe, weil ich meinem Mitbewohner die Wohnung nicht madig machen wollte. Generell sind die meisten meiner Suizidgedanken daran versiedet, dass ich mich immer frage, wer hinter mir aufwischen muss. Aber dieses Mal war da noch ein anderer Gedanke.

Am Anfang von Der Club der toten Dichter flüstert Robin Williams an einer bornierten Eliteschule seinen Schülern ins Ohr „Carpe Diem“. Und mit der selben Stimme konnte ich es flüstern hören „Du hast noch nie Good Will Hunting auf der großen Leinwand gesehen!“. Und deswegen sind wir heute und deswegen bin ich noch hier. So zwischen Ihnen und mir, wir wissen, wie unglaublich einen der Kampf gegen Depressionen fertig machen kann. Man findet kaum die Energie zum Duschen, findet dafür immer genug Selbsthass auf dem Weg zum Bad rumliegen, man will mit niemandem reden und soll aber mit der halben deutschen Ärztekammer telefonieren. Ich habe schon einige Stunden meines Lebens in den Wartebereichen deutscher Psychotherapiepraxen verbracht, ich möchte eigentlich nie wieder pastellige Wände mit Fotos von Steinen und Broschüren mit Bäumen und wegfliegenden Vögeln sehen. Ich weiß, dass das alles manchmal wirkt als bestünde das Leben aus unglaublich viel Quälerei und mikroskopisch winzigen Momenten, in denen alles mal recht okay ist.

Heilung ist hart. Ich kann mit Ihnen nur das teilen, was mir geholfen hat:

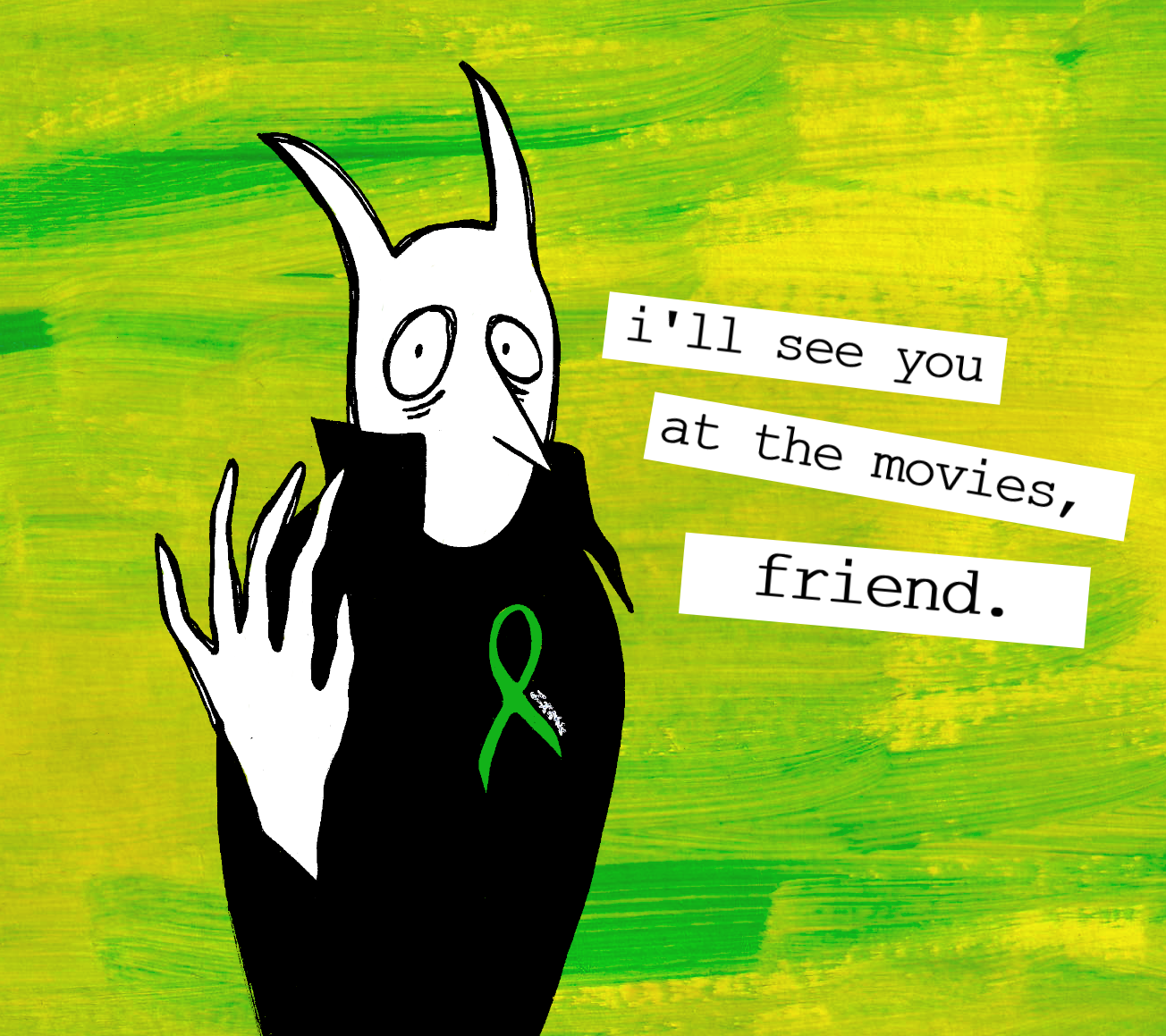

Mich von Filmvorstellung zu Filmvorstellung hangeln. Irgendwo läuft immer ein guter Film, zumindest in diesen heiligen Hallen, und ich habe auf die Art und Weise schon 27 Jahre rumgekriegt. Robin Williams kann ich nicht mehr treffen, und das tut mir in der Seele weh, aber noch weher täte es, wenn wir uns verpassen. Ich hoffe, dass Sie und ich uns bei der nächsten Vorstellung sehen weil wir noch da sind, und bei der danach, und der danach. Das heißt für mich „I’ll see you at the movies, friend.“

Aber heute freue ich mich, dass Sie und ich es erst einmal bis hier geschafft haben. Mir bleibt nichts weiter übrig als Sie endlich Good Will Huntingund dem unvergleichlichen, dem unnachahmlichen, dem großartigen Mr. Williams zu überlassen. Es ist die Freude meines Lebens, diesen Film mit Ihnen zu schauen. Vielen Dank!